Qu’est-ce que le réensauvagement ?

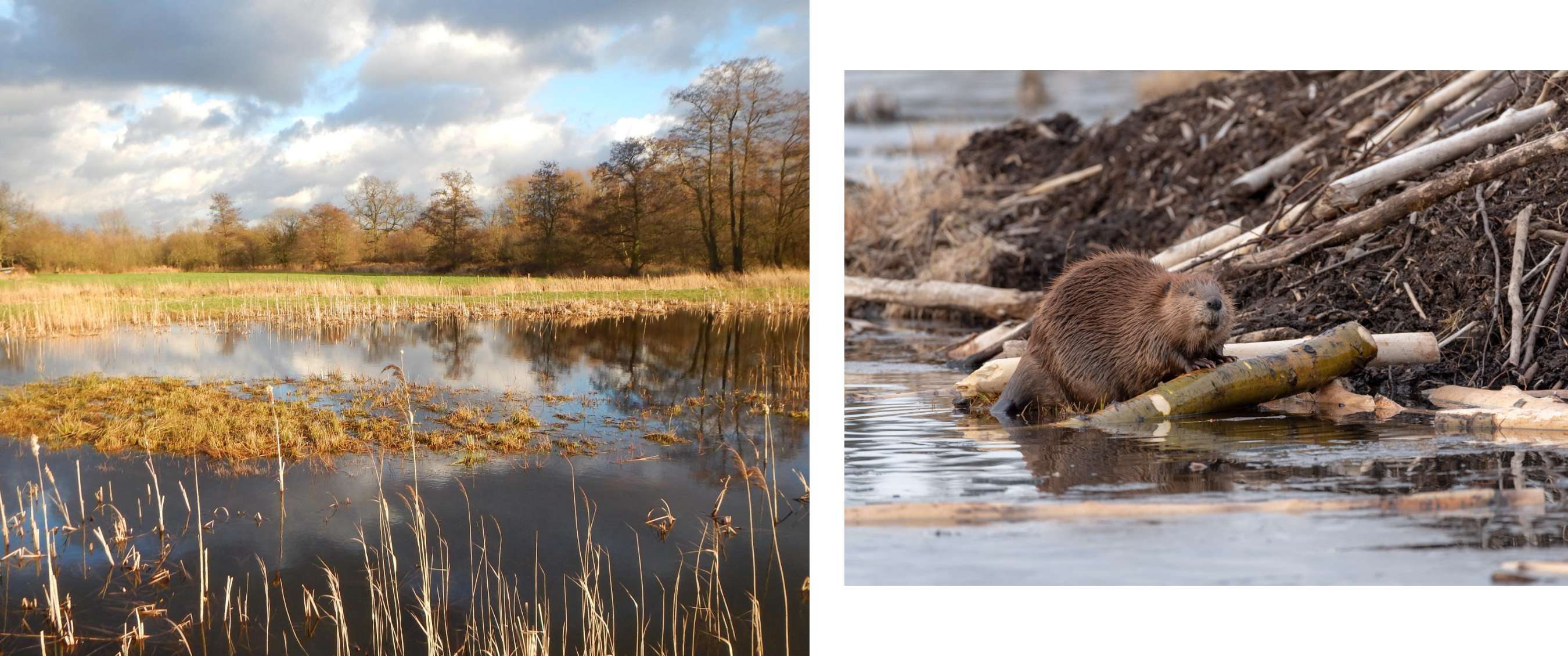

Le loup fait son retour dans nos forêts. Des castors construisent des barrages dans nos rivières. Des loutres réapparaissent dans des cours d’eau où elles avaient disparu depuis des décennies. Un conte de fées, vous pensez ? En Belgique, c’est pourtant une réalité. Ce retour de la faune sauvage n’est pas le fruit du hasard. Ce retour est de plus en plus souvent le résultat du « réensauvagement » ou « rewilding » : une approche révolutionnaire de la gestion de la faune sauvage qui fait de plus en plus d’adeptes.

« Le réensauvagement consiste à restaurer les processus naturels et à rendre son autonomie à la nature », explique Linde De Vroey, qui a écrit un livre sur le sujet. « Au lieu de constamment dompter et contrôler la nature, on donne de l’espace aux processus et on laisse leur caractère propre émerger. »Le réensauvagement ne vise pas à engendrer le chaos total, mais à faire confiance dans le fait que la nature s’équilibrera d’elle-même si on lui en donne l’occasion.

« Apprendre à se considérer comme un gardien de la terre et non comme son propriétaire. »

Linde De Vroey

Les trois principes fondamentaux du réensauvagement

• Le premier principe concerne la restauration des processus écologiques : « Ce sont les processus qui se maintiennent sans intervention humaine », précise Linde. « C’est par exemple le cas des grands herbivores comme les vaches Galloway et les chevaux Konik qui paissent sur les prairies, évitant ainsi aux gestionnaires de la nature de devoir les faucher en permanence. »

• Le deuxième principe consiste à redonner de l’autonomie à la nature. « En tant qu’humains, prenons du recul et demandons-nous de quoi la nature est-elle capable toute seule ? » Il s’agit ici de reconnaître son caractère capricieux : la nature agit indépendamment de nos attentes ou de notre volonté.

• Le troisième principe concerne la coexistence de l’homme et de la nature. « Nous ne voulons pas revenir à la préhistoire », souligne-t-elle. « Le principe est de vivre ensemble dans un paysage partagé entre l’homme et la nature. En Belgique et aux Pays-Bas, il y a des habitations partout : il est impossible de déplacer les gens dehors pour créer des zones sauvages. »

« Soyons un peu plus humbles en tant qu’êtres humains, arrêtons de vouloir tout contrôler et tout décider. Vivons davantage avec la nature et observons ce qu’elle accomplit par elle-même. »

Linde De Vroey

Pourquoi le réensauvagement est-il essentiel pour notre avenir ?

Les chiffres ne mentent pas : selon le WWF, le nombre d’animaux sauvages dans le monde a diminué de 73 % depuis 1970. Cette crise de la biodiversité est étroitement liée au changement climatique. Lorsque les écosystèmes s’effondrent en raison de la disparition d’espèces, des boucles de rétroaction se produisent : « Quand les marais et les tourbières s’assèchent, une grande quantité de CO₂ est libérée, accentuant ainsi le changement climatique. »

Le réensauvagement propose des solutions concrètes dans quatre domaines essentiels :

Pour la biodiversité

« Le rewilding favorise des sols plus sains, un air plus pur et une plus grande biodiversité », affirme Linde. « Même s’il y a toujours des risques pour certaines espèces rares – vont-elles survivre aux réensauvagement ? – l’approche holistique veille à ce que les écosystèmes dans leur ensemble deviennent plus sains. »

Pour le climat

Les zones naturelles restaurées agissent comme des puits de carbone. « Grâce au rewilding et à la restauration de la nature, en particulier dans les zones humides, une grande quantité de CO₂ peut être stockée dans le sol, ce qui permet de lutter contre le changement climatique. On peut ainsi empêcher des tonnes d’émissions. » Les zones humides, en particulier, jouent un rôle crucial à cet égard. « Il y avait beaucoup de zones humides en Flandre, mais les trois quarts ont disparu ces 75 dernières années. Leur restauration représenterait un énorme potentiel de lutte contre le changement climatique. »

Pour l’économie

Les avantages économiques du rewilding sont bluffants. « Chaque euro investi dans la restauration de la nature en rapporte 8 en valeur économique et sociale », affirme Linde. Et selon une étude récente de Natuurpunt et du WWF, on peut atteindre 51 euros par euro investi, comme cela a été calculé pour le Kastanjebos à Herent. « Cette valeur provient de sources multiples : le rewilding réduit le coût des dommages causés par les inondations, améliore la qualité de l’air et la santé publique, ce qui réduit la pression sur le système de soins de santé. Vivre à proximité de la nature réduit le stress, le burn-out et les maladies cardiaques, ce qui est également rentable sur le plan économique. En outre, une nature bien gérée attire plus de visiteurs, ce qui stimule l’emploi local et l’écotourisme. »

Pour notre bien-être

« Des études montrent que les personnes vivant à maximum un kilomètre de la nature sont en meilleure santé et moins stressées. La nature a un effet préventif sur le burn-out, la dépression et les maladies cardiovasculaires. Le simple fait de voir des arbres depuis la fenêtre de l’hôpital permet de se rétablir plus rapidement. »

« Chaque euro investi dans la restauration de la nature en rapporte au moins 8 en valeur économique et sociale. »

Linde De Vroey

Des réussites qui inspirent

Les loups de Yellowstone

« L’exemple le plus emblématique vient des États-Unis. En 1995, 25 loups gris ont été amenés du Canada à Yellowstone. Après 25 ans, l’impact semble énorme : les loups créent une 'écologie de la peur' qui réduit le pâturage des cervidés dans les zones ouvertes. Grâce à cela, les arbres poussent, les castors reviennent, les poissons dans les rivières sont de plus en plus nombreux et les rivières changent - littéralement - de cours. »

Prévention dans la vallée de la Meuse

« Lors des grandes inondations de 2021, les gens ont été évacués à titre préventif, mais les dégâts ont été extrêmement limités, car il s’est avéré que la nature pouvait absorber l’eau », explique Linde à propos de cette succes story belge. « En donnant au fleuve l’espace nécessaire pour déborder de manière contrôlée, les écosystèmes sont devenus plus résilients. Le rewilding n’est donc pas seulement bon pour la nature, mais aussi pour notre sécurité. »

Animaux sauvages en Belgique : état des lieux

Le réensauvagement prend également de l’ampleur en Belgique. De grands herbivores comme les chevaux Konik, les bovins et les castors sont de retour. Les rivières peuvent à nouveau serpenter, des zones humides sont restaurées. La Belgique compte cinq projets de rewilding officiellement reconnus au sein du réseau européen :

• Vallée de la Meuse dans le Limbourg : « Le fleuve peut à nouveau y tracer des méandres, de nouveaux herbivores ont été introduits, le castor et la loutre sont de retour. Les forêts se reconstituent et de nouvelles espèces de plantes et d’oiseaux apparaissent. »

• Kempen Broek dans le Limbourg : « Ici, des expériences ont été faites avec des variétés bovines telles que le Tauros (un bovin semblable à l’aurochs primitif), mais cette espèce était un peu trop sauvage. Elle a entretemps été remplacée par des vaches Galloway, qui prouvent que conservation de la nature et bienveillance des visiteurs peuvent aller de pair. »

• Plan Sigma le long de l’Escaut : « Ici, la nature est utilisée comme tampon contre les inondations, afin de donner plus d’espace au fleuve. »

• Groot Netewoud en Campine : « Les zones humides sont connectées afin de former des tampons climatiques pour les humains et les animaux. »

• Nassionia au Luxembourg : « Une collaboration unique entre la gestion forestière, le patrimoine et le rewilding. Ici, la forêt retrouve son côté sauvage grâce à des processus naturels et à la possibilité donnée à la nature de se développer spontanément.

Il existe encore d’autres projets qui font la part belle au réensauvagement. Pensez à Natuurpunt, Bos+ et à leurs projets qui combinent les processus écologiques avec la gestion de la nature. « Le Mechels Broek, notamment, tire parti des grands herbivores depuis les années 1980. On y pratique certains principes du réensauvagement depuis longtemps », affirme Linde. « Les vaches Galloway ont une allure moins sauvage que les Tauros, mais elles offrent un processus similaire de restauration écologique. »

Un avenir ensauvagé

Comment voit-elle la Belgique réensauvagée dans 10 ans ? « Le réensauvagement nécessite plus de cinq ou dix ans : quand vous plantez un arbre, il faut du temps pour voir apparaître une forêt. Mais j’envisage un avenir où nous n’autoriserons plus d’autres dommages et où nous protégerons ce qu’il nous reste. »

La vision de Linde implique davantage de connexions entre les noyaux de nature, une tolérance zéro en matière de déboisement, une agriculture durable, des rivières propres où l’on peut se baigner et beaucoup plus de vert dans les villes. « J’imagine un avenir où les enfants auront de l’espace en abondance pour jouer dehors dans la nature et où nous pourrons prendre des bains de forêt en guise de thérapie. »

Le cœur de son message ? « Apprendre à se considérer comme un gardien de la terre et non comme son propriétaire. Ne pas considérer son jardin comme son espace, mais comme une partie intégrante de la nature. »

Encore plus d’inspiration

Pour vous garantir la meilleure expérience en ligne, nous utilisons des cookies marketing, analytiques et fonctionnels (et des technologies similaires). Pour plus d'informations, nous vous renvoyons également à notre cookie policy. Sur nos sites, des tiers placent parfois des cookies de suivi pour vous montrer des publicités personnalisées en dehors du site web. En outre, des cookies de suivi sont placés par les réseaux sociaux. En sélectionnant « accepter les cookies », vous acceptez cette option. Pour ne pas avoir à vous poser la même question à chaque fois, nous enregistrons vos préférences concernant l’utilisation des cookies sur notre site Internet pour une durée de deux ans. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment via la politique en matière de cookies au bas de chaque page du site Internet.